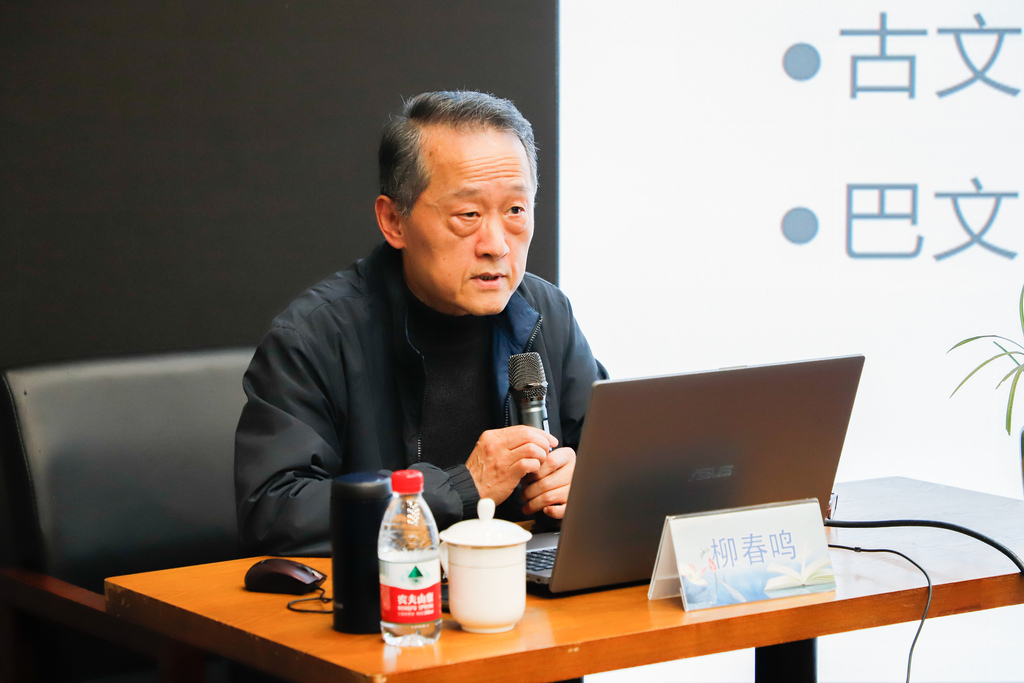

第1眼TV-華龍網(wǎng)訊(王景行)巴文化是長江上游地區(qū)歷史文化的重要代表,是巴渝文化的根。3月18日下午,由渝中區(qū)委宣傳部、渝中區(qū)文旅委主辦的“渝中講壇·渝州講席”第41期講座在渝州書房舉行。重慶市政府文史研究館館員、重慶巴文化研究會會長、原重慶中國三峽博物館副館長柳春鳴以《解開歷史迷霧——巴文化考古》為題,帶領(lǐng)觀眾穿越千年歷史,探尋巴文化的起源與獨(dú)特魅力。

講座伊始,柳春鳴以著名作家童恩正的小說《古峽迷霧》為引,將聽眾帶入巴文化的神秘世界。他結(jié)合《山海經(jīng)》、甲骨文等古籍中關(guān)于“巴人”“巴國”的記載,梳理了古代巴人的遷徙脈絡(luò)與巴國的歷史輪廓,并指出:“巴文化是長江上游文明的重要源頭,更是巴渝文化的根基。考古發(fā)現(xiàn)正為這段被時光遮蔽的歷史揭開面紗。”

巴文化發(fā)源于今重慶及周邊地區(qū),是夏商周時期活躍于西南的重要文明。據(jù)《華陽國志》記載,巴人勇武善戰(zhàn),曾參與周武王伐紂,“前歌后舞”的傳說流傳至今。然而,因文獻(xiàn)稀缺、記載矛盾,巴國歷史長期籠罩在神話與謎團(tuán)中。商代甲骨文中“伐巴方”的記載、戰(zhàn)國時期巴人“自刎授頭”的悲壯故事,以及秦滅巴蜀后的文化融合,勾勒出這個古老族群的興衰脈絡(luò)。

柳春鳴系統(tǒng)回顧了巴文化考古百年歷程,從衛(wèi)聚賢等學(xué)者開創(chuàng)性的研究,到冬筍壩、寶輪院、小田溪等遺址的發(fā)掘成果,通過戰(zhàn)國嵌錯水陸攻戰(zhàn)紋銅豆、牧鹿銅帶鉤等文物,還原了巴人尚武善戰(zhàn)、崇虎敬水的文化特質(zhì)。

如1954年,重慶冬筍壩遺址出土21座船棺葬,這一獨(dú)特葬俗成為辨識巴文化的重要標(biāo)志。船棺以整段楠木鑿刻而成,隨葬品包括青銅劍、矛、戈及半兩錢幣,印證了巴人“尚武”傳統(tǒng)。1972年,涪陵小田溪墓群發(fā)掘出嵌錯銅壺、編鐘等禮器,結(jié)合《華陽國志》“先王陵墓多在枳”的記載,專家推斷此處可能是巴國貴族最后的安息之地。

“重慶作為巴文化核心區(qū)域,城址、墓葬與文物的出土,實(shí)證了這片土地在中華文明多元一體格局中的獨(dú)特貢獻(xiàn)。”柳春鳴指出,隨著羅家壩、梧桐土等遺址的持續(xù)發(fā)掘,巴蜀文明的研究正邁向更深層次。

考古發(fā)掘讓沉睡的巴文化重?zé)ㄉ鷻C(jī),也為重慶這座“歷史文化名城”注入新的內(nèi)涵。從迷霧重重到脈絡(luò)清晰,巴文化的千年故事,正等待世人繼續(xù)書寫。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)